Hace ocho años yo tenía dieciocho años y empezaba a estudiar arquitectura. Durante los años de la carrera, asumí, de buena gana, que la tarea de la arquitectura era la de edificar lugares para el habitar. Pensé que la arquitectura actuaba trazando límites a cielos y tierras que poseían ya cualidades determinadas. Esas dimensiones cualitativas eran esenciales, me decían mis profesores. “La tarea de la arquitectura es recolectarlas, hacerlas visibles, solidarias, ponerlas en el universo de la palabra”, afirmaban.

La arquitectura, pensaba, tiene un cometido preciso: hacer de las condiciones ya dadas de cada lugar, palabras que signifiquen las cualidades de la existencia. Clarificar con el espacio, la riqueza y los contenidos que en ellas se contienen potencialmente.

Poco a poco, entendí que la arquitectura es vista como una actividad destinada a señalar lugares. ¿Pero, qué es un lugar? ¿Tiene nombre? ¿Es algo fijo? ¿Singular?

Lugar es reconocimiento, delimitación, establecimiento de confines. La tarea de la arquitectura está siempre en algo previamente existente. La noción de lugar corresponde a una concepción continuista del proceso de la arquitectura. Su vocación es la de servir al descubrimiento de lo que ya existe previamente, como un fondo permanente del que la arquitectura ilumina raíces, trazas e invariantes.

Para el pensamiento arquitectónico, la influencia especialmente determinante de Heidegger y de Merleau-Ponty marcó la inflexión crítica de las ideas del Movimiento Moderno a través de deslizamientos conceptuales aparentemente inocuos, pero que, en realidad, prendaron de cambios a la cultura arquitectónica de los años sesenta y setenta hasta la actualidad.

Con todo, hay que precisar que en la arquitectura de estos últimos años es difícil encontrar lugares, moradas en las que detenerse. Los monumentos para la memoria son arqueología: fragmentos inconexos sólo parcialmente excavados, más llenos de interrogantes y dudas que de confortables presencias.

De eso me daría cuenta más adelante. Acababa de instalarme en Tokio, y allí, la noción de lugar se me aparecía indisolublemente ligada a la noción de tiempo. Quizás, a la necesidad histórica de la arquitectura de comprimir el tiempo y el espacio.

Allí, entendí que los lugares de las culturas históricas han sido, casi siempre, desafíos al tiempo: monumentos que acumulaban la memoria combatiendo el olvido; evocaciones permanentes de personas, gestos o instituciones fundacionales. El lugar como fundamento, es decir, como fondo; es ese espacio que pertenece a culturas que encuentran la identidad luchando contra el paso del tiempo, tratando de atraparlo a través del rito y del mito. La arquitectura de estas culturas es también parte de estos mitos y ritos de la fundación, la memoria y la permanencia.

En Tokio, Honoko y yo solíamos dar paseos largos, aunque los miércoles, cuando en Europa había Champions League, nos refugiábamos al abrigo de alguna izakaya para ver los partidos del Real Madrid.

De entrada, diré una cosa terrible: de niño era del Barça; de mayor soy del Real Madrid. De niño era del Barça porque todos mis amigos eran del Barça; de mayor me hice del Madrid porque mi padre es del Madrid. Aunque estoy seguro de que, si ahora mismo me fuera a vivir a Marsella, me haría del Olympique; si me fuera a vivir a Turín, me haría de la Juve; si me fuera a vivir a Londres, me haría del Arsenal (jamás del Chelsea), y si me fuera a vivir a Buenos Aires, me haría de Boca. Esta execrable vocación de deslealtad puede deberse a tres razones: la primera es que siempre he procurado pasar inadvertido; la segunda es que soy un pasota que considera que el fútbol se ha hecho para pasarlo bien y que bastante tenemos con lo que tenemos como para encima andar, con la irracionalidad y el gregarismo, discutiendo por el fútbol; la tercera es que, aunque me esfuerzo por entender el futbol, en el fondo el futbol me importa un pimiento.

Es posible que la razón verdadera sea una mezcla de las tres. El caso es que, mientras pensaba todo esto va el Ajax y le mete el cuarto al Madrid en el Bernabéu. Un golazo. Y va Honoko y me suelta: la arquitectura es eso, un golazo.

La anécdota es aleccionadora. Honoko apenas hablaba inglés y yo apenas hablaba japonés. Nuestros paseos transcurrieron, la mayor parte del tiempo en silencio, salvo por las chicharras, que tomaban con su zumbido eléctrico las colinas de Toranomon a Roppongi. Nos limitábamos a hacernos compañía, a pasear y a observar la acumulación de las diversas cosas que fluyen en la ciudad japonesa.

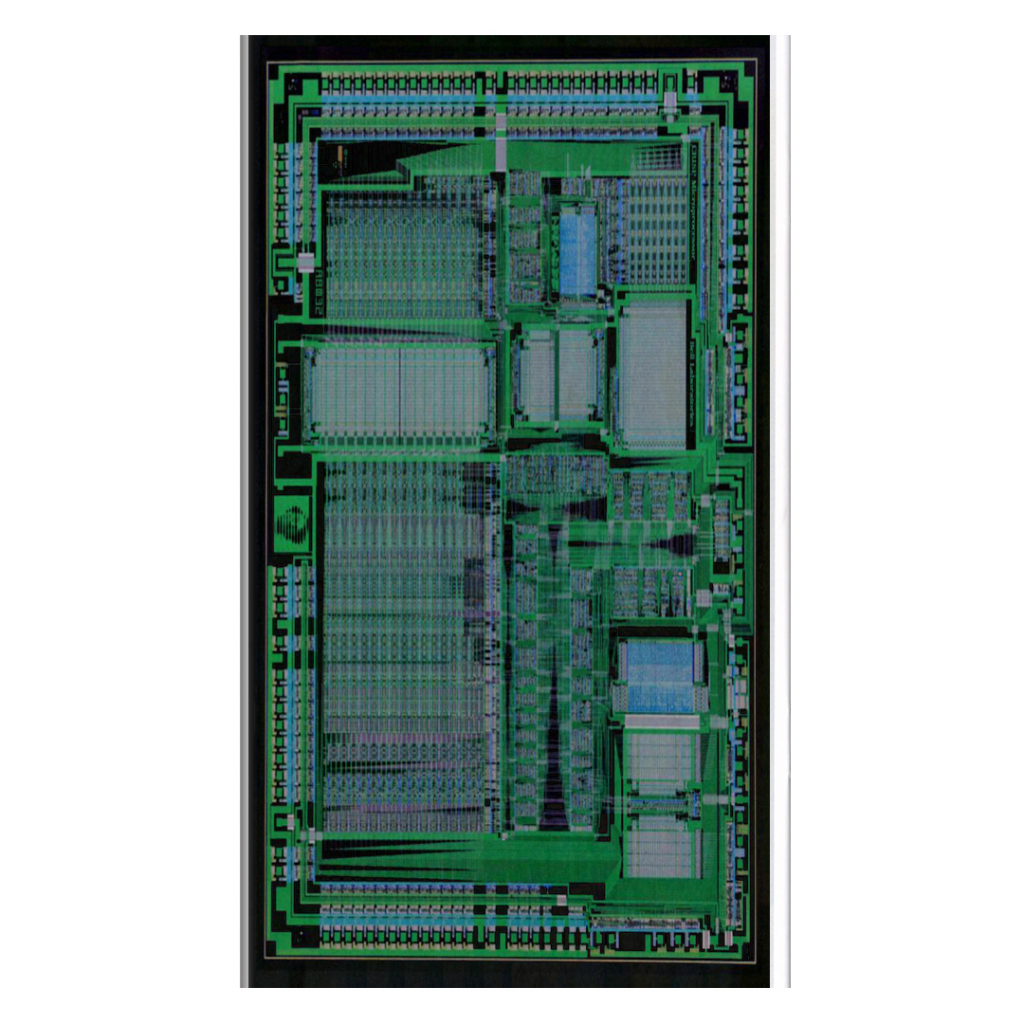

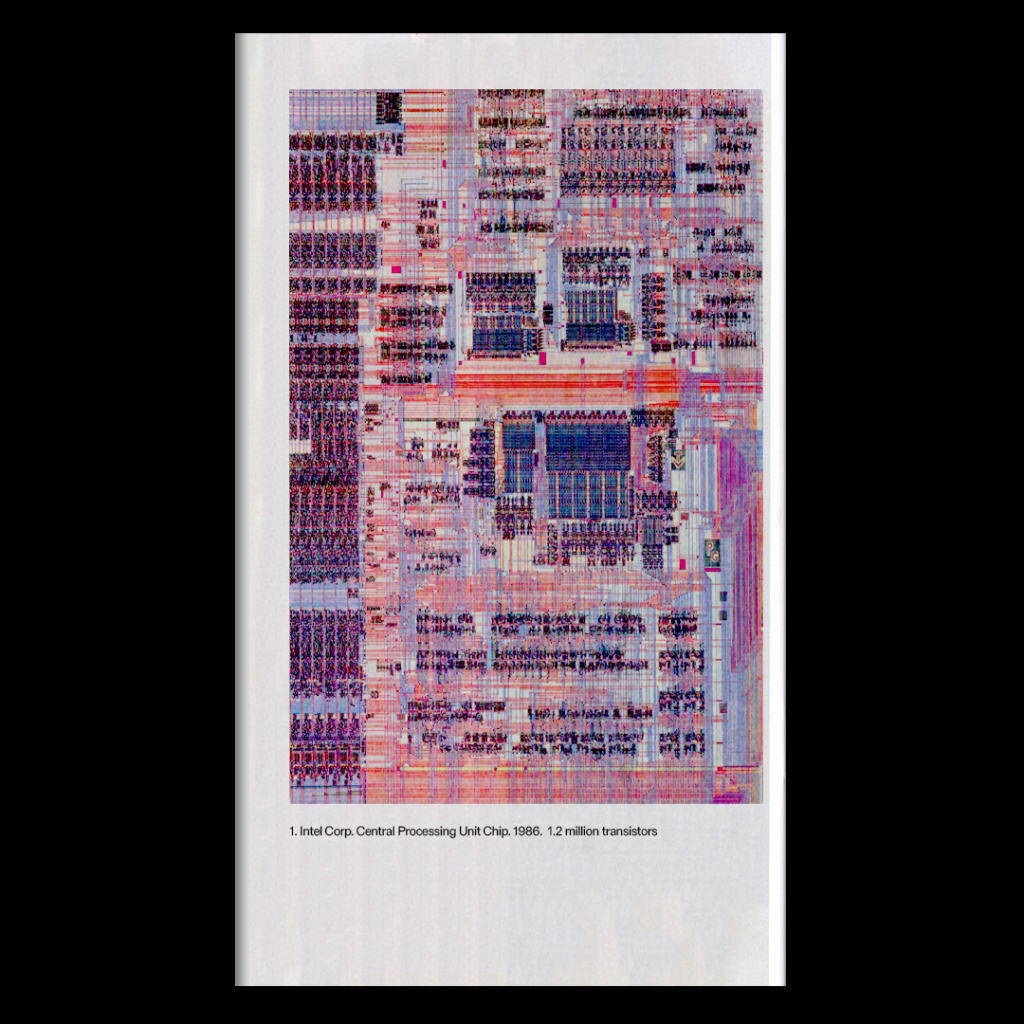

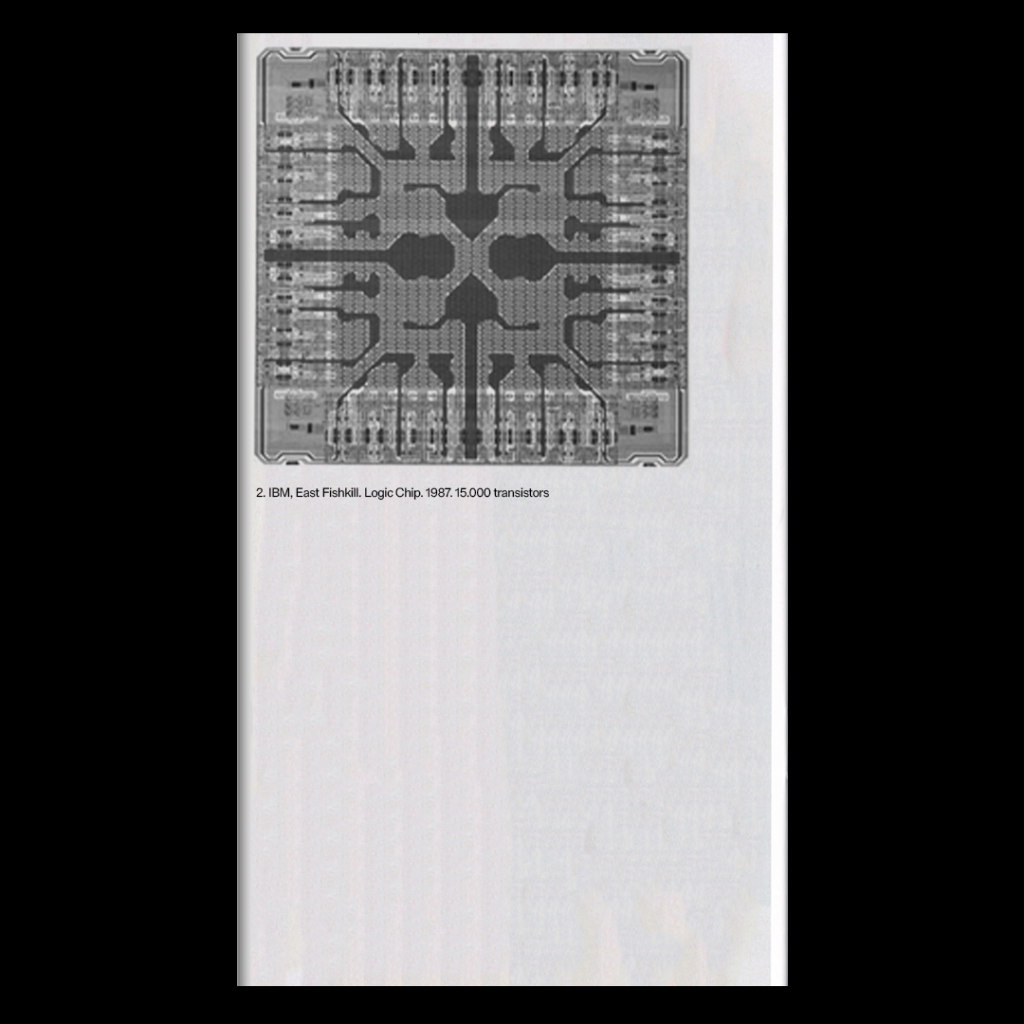

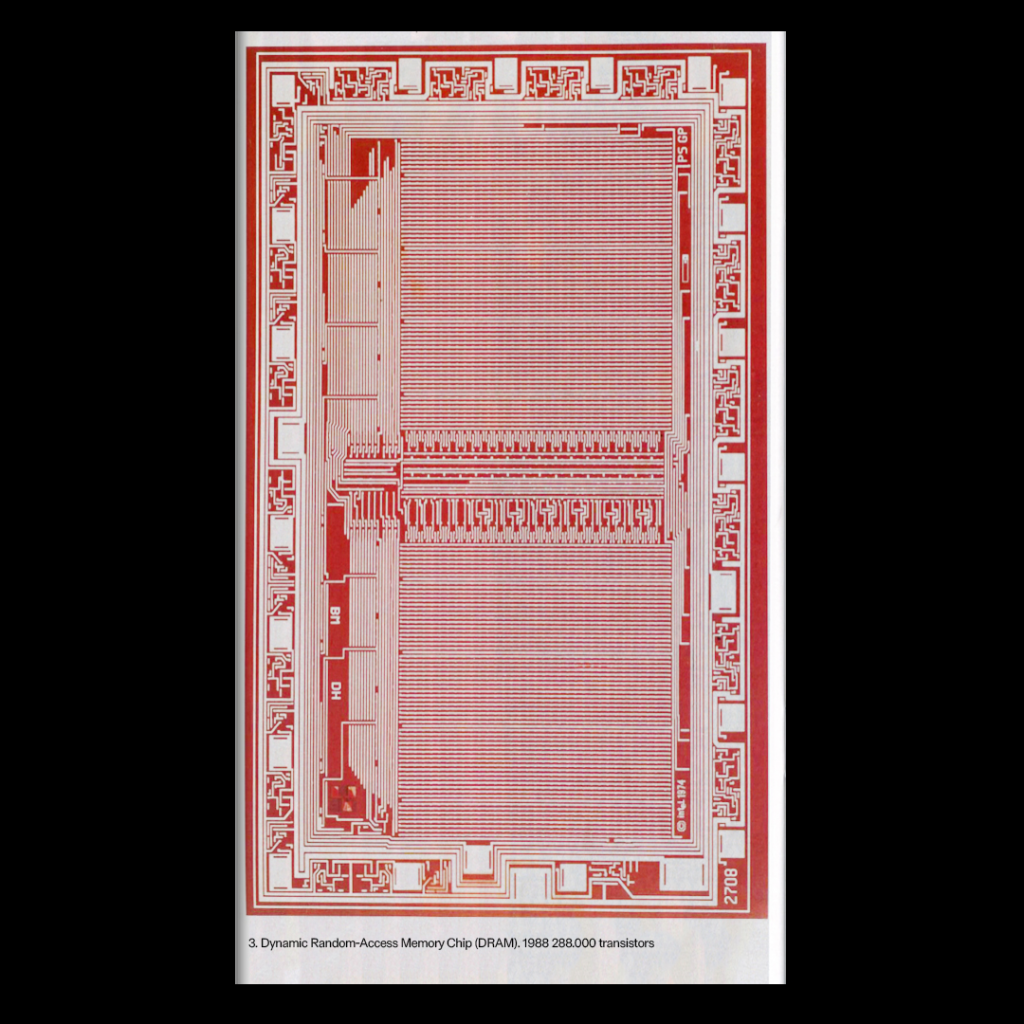

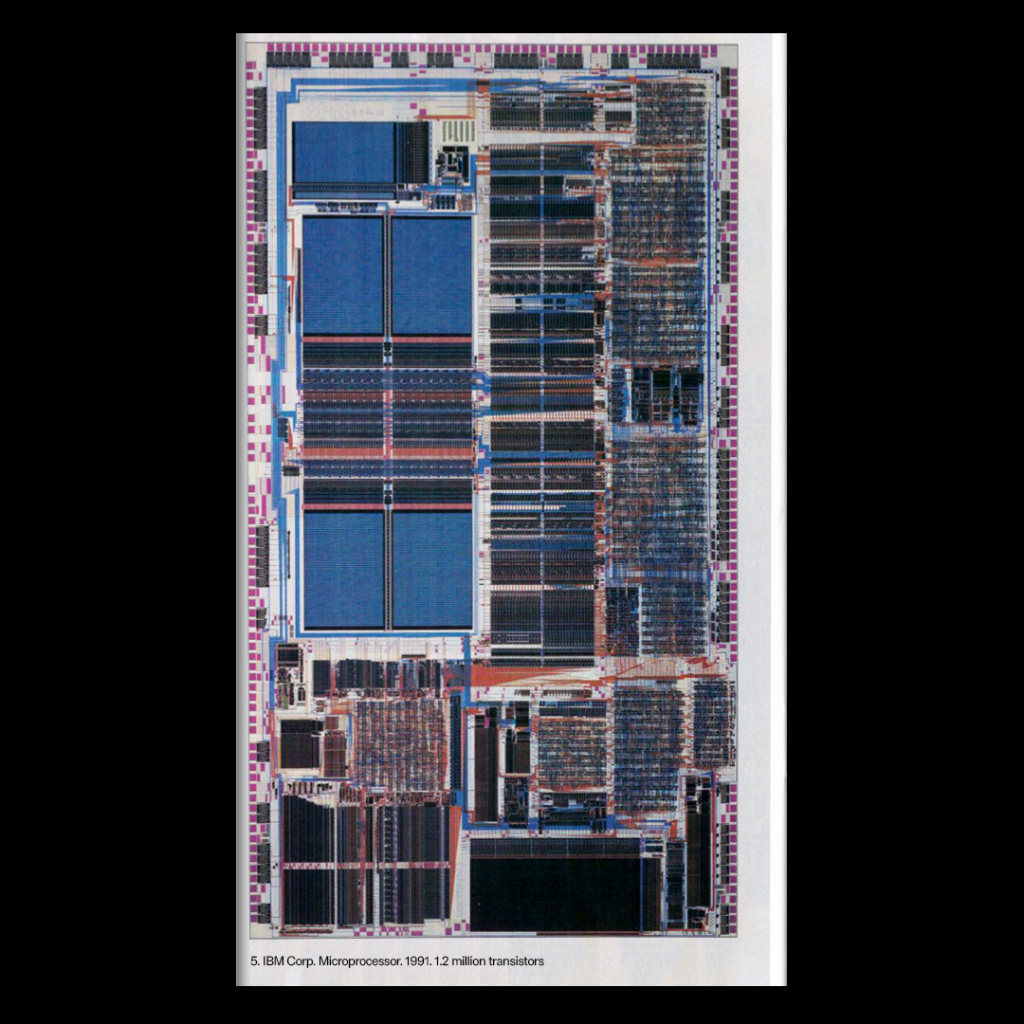

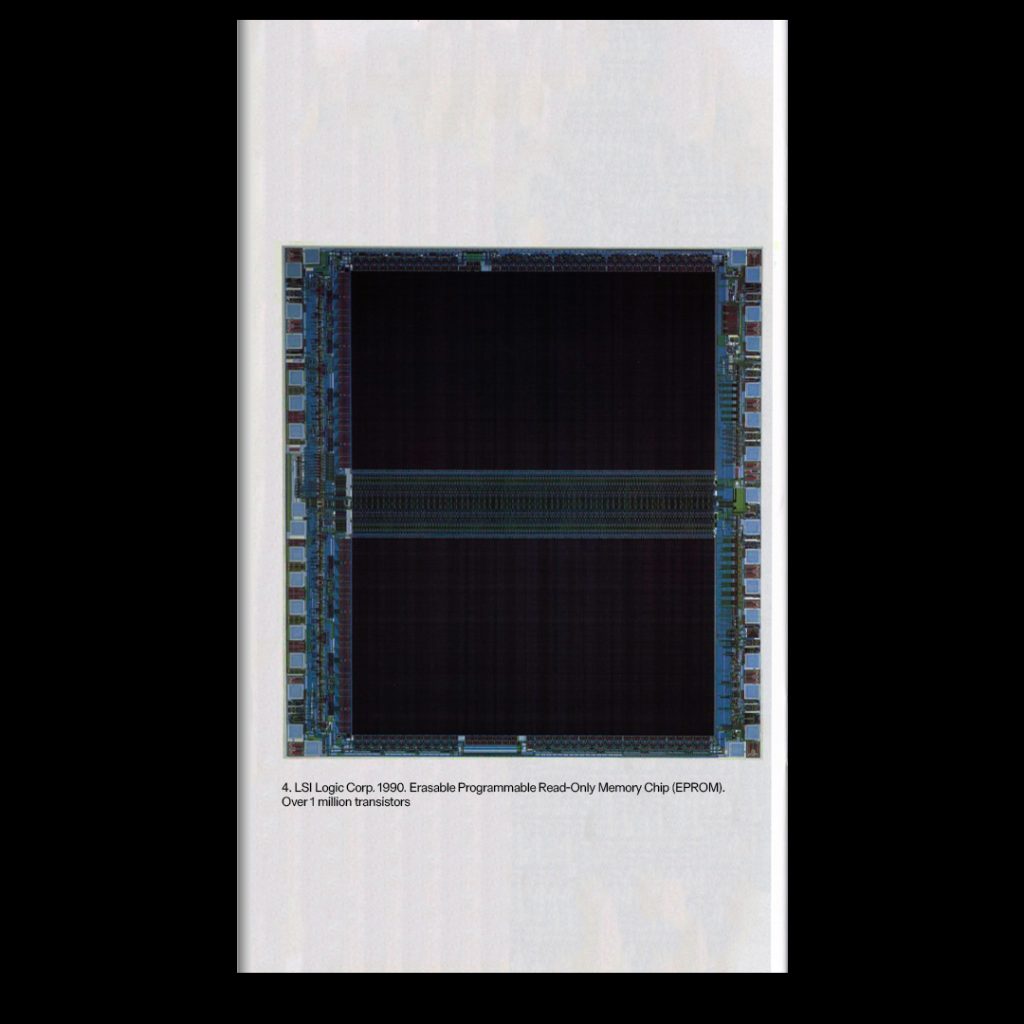

Un día, cuando todavía el mundo era mágico -o ratos lo parecía-, al pasar junto al escaparate de una tienda de placas base, y sin mediar palabra, se detiene y pone junto a la vitrina un mapa roñoso del callejero tokiota. Yo, en fin, no sé qué hacer ni que decir. Me quedo allí plantado viendo como sujeta en alto ese mapa sobre un fondo de microchips. Al poco caigo: un diagrama de un microchip es como una perspectiva realizada a vista de pájaro de una ciudad procesada por ordenador. Un patrón ribeteado formado de cuadrados en forma de células y dispuestos como la representación de edificios en un plano urbano.

Pero no es que Tokio sea solo diagramática y formalmente análoga al microchip, sino que muestra las características que le son comunes a la microelectrónica: la fluidez, la multiplicidad de capas y la fenomenología. La ciudad era eso: una placa base, un jardín de microchips, y nosotros, tarzanes en un bosque mediático. Pero ¿y la arquitectura? ¿Dónde quedaba la arquitectura en todo esto? Según Honoko, acontece, entre esa maraña cables, cuando se produce una diferencia de potencial y algún punto del circuito queda iluminado. Todo un acontecimiento: un golazo.

Tokio está ávido de plusvalías: de señales palpitantes entre una masa homogénea de chips, transistores y conmutadores. Existe en ella una cultura arquitectónica del acontecimiento. Una cultura que, en el momento de la fluidez y de la descomposición que lleva integrado su caos urbano, es capaz de generar momentos energéticos capaces de cribar ese caos, de tomar algunos de sus elementos para construir un nuevo pliegue en una realidad múltiple y compleja. Ahí es donde comienza su arquitectura.

El pensamiento deleuziano apunta, con la poderosa fuerza de sus imágenes, hacia la sugerente idea de una arquitectura del acontecimiento1. El acontecimiento es una vibración —escribió Deleuze a propósito del pensamiento de Whitehead en torno a esta noción-. Es la ondulación de un elemento que se extiende sobre los siguientes estableciendo en el aire, como una onda sonora o luminosa, un sistema de armónicos que permanecen un tiempo antes de disiparse (1) .

Todo eso está muy bien: es muy poético, muy evocador, pero vamos a lo importante… ¿en un mundo ávido de imágenes, en una cultura metropolitana expansiva y en un universo en el que los edificios no son más que algunas efemérides entre las infinitas moradas figurativas e informativas, existe el acontecimiento arquitectónico? …y en tal caso, el “acontecimiento arquitectónico”, ¿qué diablos es eso?

El mundo contemporáneo tiende a la escisión, a la producción de una masa ingente de pura construcción – es real y es state-, entonces, esperar encontrar en la ciudad genérica algunas islas de algo que podríamos llamar arquitectura, parece como poco ingenuo.

Con todo, sostengo que a eso ha quedado reducido nuestro papel como arquitectos. Que cada cual asuma, más o menos cínicamente, nuestra marginalización exquisita.

Que la globalización supone un nuevo escenario para la práctica de la arquitectura es un argumento obvio. Sobre esto Rem Koolhaas sostenía, (y digo sostenía porque ya no sé muy bien lo que sostiene a día de hoy), que la globalización requiere de una comunicación de índole nueva que no funcione sobre la base de semejanzas, sino de las diferencias: una comunicación de singularidades (2) .

Pero cuando estamos atrapados en un desarrollo ilimitado y casi metastásico de la cultura; cuando todo el mundo se ha convertido en productor cultural ¿quién retiene los mecanismos de legitimación que conceden valor a las obras? ¿quién otorga la categoría de singularidad dentro de la dialéctica entre lo genérico y lo preciso?

Según Beatriz Colomina, los arquitectos de posguerra trabajaron en gran medida dentro de la tradición de lograr, con cada edificio, algo completamente diferente. Tres teorías de los años sesenta, escritas por prolíficos arquitectos, lo ilustran.

Aunque existen grandes discrepancias entre el trabajo de Aldo Rossi, Rem Koolhaas y Aldo van Eyck, sí coincidieron en una cosa: los arquitectos crean lugares, espacios e interrupciones en el tejido urbano, que no es “tejido” por los arquitectos, sino que surge de manera aparentemente natural, a lo largo de la historia, auspiciando la tesis de que las ciudades no están diseñadas como conjuntos coherentes, pero sí se benefician de intervenciones puntuales.

En La arquitectura de la ciudad(3) , publicado por primera vez en 1966, Rossi escribió sobre la importancia de “la individualidad de los artefactos urbanos” y aquellos aspectos de la realidad urbana que “son los más individuales, especiales, irregulares, y, por tanto, también los más interesantes”. Sólo los edificios singulares pueden, según Rossi, ayudar a evitar “teorías artificiales y superfluas”. Algo similar argumentaba Aldo van Eyck cuando en 1962 destacó la importancia de los lugares singulares por su capacidad de superar la monotonía urbana. Estos “dispositivos cargados de singularidad”, escribió Van Eyck, “tienden a perder su poder con el tiempo, razón por la cual es necesario “inventar” continuamente otros nuevos”.

Que la arquitectura no es única y que las ciudades necesitan nuevos edificios que atraigan la atención de todos, es algo que también subrayó Rem Koolhaas, cuando en 1969 dejó escrito, en el texto La superficie (4), frases como: “una ciudad es un plano de asfalto con algunos puntos de intensidad urbana. Estos puntos candentes irradian sentido de ciudad. Si no se cuida adecuadamente, tiende a desaparecer rápidamente”.

Durante mucho tiempo, esta siguió siendo la cuestión central en los escritos de Koolhaas, aunque como constató en el año 2000 con el manifiesto urbano Espacio basura (5) , su fe se había evaporado. Sólo quedaba el cinismo.

Con el nuevo siglo, todas las preguntas sobre cómo pueden los edificios revitalizar la ciudad o sobre cómo puede la arquitectura escapar de significados predeterminados y convertirse en algo fascinante que provoque interpretación; con la concentración del capital y el entendimiento del edificio como un activo con el que mercadear más que como un interior para habitar, se volvieron sino absurdas.

Rossi conectó el valor de ciertos artefactos urbanos como los lugares religiosos en la forma en que derivan sus implicaciones en la ciudad desde su condición litúrgica. Rossi afirmaba que, dentro del espacio universal de la iglesia, todavía hay un valor intermedio que se reconoce y se sanciona a sí mismo: “la posibilidad de una idea real, aunque extra(ordinaria), de espacio”.Esta “idea”, en oposición a lo ordinario y lo cotidiano, puede conectarse con la singularidad de ciertos artefactos urbanos, ya que, a lo largo de la historia, no ha resultado fácil explicar cómo han “funcionado” o se ha manifestado lo extraordinario en espacialidades como las del templo o la iglesia.

La experiencia de un lugar singular es esencial para la práctica de la religión. Según Mircea Eliade, la vida religiosa se desarrolla en un mundo que se ordena gracias a la distinción entre lo sagrado y lo profano. Esta distinción se establece, espacialmente, en el caso de la ciudad, por medio de un centro colectivamente compartido: el templo religioso. Sin lugares valiosos e importantes para todos, el mundo se vuelve incoherente, ilegible y aterrador. En la extensión homogénea e infinita, en la que ningún punto de referencia es posible y, por tanto, ninguna orientación puede establecerse, las religiones suelen establecer un punto fijo fundacional, un centro urbano, un hito arquitectónico.

Si bien es cierto que, pertenecen al pasado los tiempos en los que las ciudades se organizaban colectivamente en torno a un templo, el hecho de que los entornos en los que la gente convive estén ordenados por el deseo de colectividad y de objetos arquitectónicos, puede considerarse esencial, ya que incluso la vida cotidiana de las personas con más posibles está determinada por acontecimientos, lugares y patrones con un núcleo religioso que hilvana su comportamiento en la ciudad.

Como dejaron escrito Robert Venturi y Denise Scott Brown en Aprendiendo de las Vegas(6) : “La mayoría de los “irreligiosos” todavía se comportan religiosamente, aunque no sean conscientes de ello”.

El valor crítico que Baudrillard o Lyotard atribuyen a los objetos arquitectónicos es un vestigio de esta consideración en la medida en que se trata del reconocimiento de un lugar diferente a la norma, al estilo de vida o a la moda actual, por lo que la razón y el proceder se vuelven axiomas significativos y direccionales. De hecho, François Lyotard explicó con agudeza la oposición entre la noción de lo sublime, propia de la estética moderna, y la noción de belleza, propia de la cultura clásica. Esta oposición, ya estudiada por Kant en la Crítica del Juicio, significa, para Lyotard, la oposición entre una estética aristotélica cuya finalidad última era la elevación moral, y la experiencia estética pintoresquista, cuyo único objetivo pareciera la captación de lo intenso.

En cualquier caso, ¿no es ingenuo pensar que algunos edificios no sólo tienen un carácter colectivo, sino también, al mismo tiempo, un valor diferente o crítico? ¿Cómo se puede agrupar a las personas según una lógica criptorreligiosa, si son individuos sin reglas ni objetivos, interesados sólo en su propio bienestar? ¿Y cuál es el valor de un centro, cuando las ciudades se reducen a fábricas de espectáculo, colecciones de espacios que se ofrecen como experiencias únicas, imperdibles e inolvidables?

La arquitectura ya no marca la diferencia, simplemente porque hay demasiada diferencia: demasiada arquitectura alrededor. Pero la arquitectura ya no es un hecho diferencial porque ya no puede cambiar o reorganizar la vida. En ese sentido, la relación entre cultura urbana –el conjunto de maneras de vivir en espacios urbanizados– y cultura urbanística –asociada a la estructuración de las territorialidades urbanas– ha sido crónicamente polémica. Arquitectos y urbanistas trabajamos a partir de la pretensión de determinar el sentido de la ciudad a través de dispositivos que aspiran dotar de coherencia e intensidad a conjuntos espaciales altamente complejos. Nuestra pretensión: mutar lo oscuro por algo más claro. Nuestra obsesión: la legibilidad. Nuestra lógica: la de una ideología que se quiere encarnar, que aspira a convertirse en operacionalmente eficiente y lograr el milagro de una inteligibilidad absoluta. Suena hasta fascista.

Eliade expresó que “las ‘mitologías privadas’ del hombre moderno (sus sueños, ensoñaciones, fantasías, etc) nunca alcanzan el estatus ontológico de mitos, precisamente porque no son experimentados por el el hombre íntegro y, por tanto, no transforman una situación particular en una situación paradigmática. Las ansiedades del hombre moderno, sus experiencias y sueños, aunque tengan algo de “litúrgicos”, desde el punto de vista de la forma, no forman parte de una “filosofía de vida”(7) . En otras palabras, quien intenta traer a las ciudades un orden experimentado colectivamente a través de la arquitectura vive en un cuento de hadas totalitario y homogeneizador.

“Hablando con propiedad”, admite Eliade, “ya no hay mundo, sólo hay fragmentos de un universo destrozado”. Una masa amorfa formada por una infinidad de lugares más o menos neutros en los que el hombre se mueve, gobernado y movido por las obligaciones de existencia. La labor del urbanista ha sido justo esa: la de organizar la quimera política de una ciudad orgánica y tranquila, estabilizada o, en cualquier caso, sometida a cambios amables y pertinentes, protegida de la obcecación de sus habitantes por hacer de ella un escenario invisible para el conflicto, a salvo de los desasosiegos que suscita lo real. Su apuesta es a favor de la polis a la que sirve y en contra de la urbs, a la que teme.

Si alguien hizo una crítica arquitectónica a la singularidad y a la comprensión de lo que significa habitar hoy en la ciudad, ese sería Manfredo Tafuri. Cuando echa una mirada retrospectiva al Movimiento Moderno, Tafuri, critica las posibilidades de la arquitectura, las reduce a una cuestión de estilo, y, por último, reconoce su vacío: “al ser excepcional con respecto a la homogeneidad de la ciudad, el objeto arquitectónico se disuelve completamente” (8) , escribió.

Para Tafuri, el arquitecto como productor de objetos se convierte en una figura completamente inadecuada.En su vocación demiúrgica, el arquitecto se piensa a sí mismos como ejecutor de una misión semidivina de imponerle órdenes preestablecidos a la naturaleza. En favor de una cuestionable idea de progreso que considera el crecimiento por definición ilimitado, entiende el usufructo del espacio como inagotable. Asusta, ante todo, su voluntad de conceptualización de la ciudad como territorio taxonomizable, donde no caben ni la diferencia ni, por tanto, la singularidad.

Y es que, cuando lugares intersticiales de esa plancha de microchips son tildados de “espacio público”, y, pretendidos como del encuentro amable y cooperativo entre iguales, raras veces ven soslayado el lugar que cada concurrente ocupa en un organigrama social que distribuye e institucionaliza asimetrías de clase, de edad, de género, de etnia o de raza. Cuando a determinadas personas, en teoría beneficiarias del estatuto de plena ciudadanía, se les despoja o se les regatea la equidad como consecuencia de todo tipo de vulnerabilidades y vulneraciones, el espacio público – la ciudad-, no es más que una contraseña fracasada, un estandarte falso.

Para Tafuri, fue por esto por lo que los arquitectos del siglo XX se convirtieron en cínicos oportunistas, en fanfarrones escultores neoexpresionistas, hasta el punto de utilizar el concepto bejaminiano de aura, para afirmar que los edificios ya no tienen una singularidad aurática, sino inmobiliaria.

La pregunta, entonces, sigue siendo si esta división respecto al desplazamiento de lo singular no cambia debido a la irrupción de una cultura digital de imágenes y datos, en la que Internet sirve como lugar destacado para la producción y la venta de significados. Si bien es cierto que, aunque la red no ha reemplazado a la ciudad como entorno de vida y de trabajo, sí impone cada vez más su lógica y sus excreciones.

Independientemente de si los arquitectos intentan rescatar o escapar de la singularidad, su trabajo termina en un depósito infinito de datos en los que edificios singulares se transforman en imágenes genéricas, y viceversa. Como en el pasaje de Kafka en El proceso (9) en el que el pintor Titorelli presenta a K. un hermoso paisaje, y cuando a K. le gusta, recibe otro, y otro, y otro, ad infinitum. El estudio de Titorelli está lleno de bellos paisajes, pero al final todos son idénticos.

La lección de Kafka deja claro que los lugares de la arquitectura no pueden ser permanencias producidas por la fuerza de la singularidad. Son irrelevantes los efectos de duración, de estabilidad, de desafío al paso del tiempo que esta proporciona. La moraleja kafkiana nos advierte sobre lo reaccionaria que puede llegar a ser la idea de lugar como cultivo del acontecimiento, porque su intensidad se puede ver desplazada a buscar la dopamina del entretenimiento, (buena prueba de ello la ofrece la proliferación de los festivales de arquitectura efímera en la actualidad).

Sin embargo, desde mil lugares distintos sigue siendo posible la producción del lugar. No como el desvelamiento de algo permanentemente singular o como la producción de un acontecimiento. Eso reduciría la arquitectura a un problema de estilo: a vivir de la ilusión de un espacio que está ahí, esperando ser planificado, embellecido, funcionalizado y, en última instancia, singularizado, aguardando a ser interrogado, juzgado y sentenciado.

No se trata de proponer una arquitectura efímera, instantánea, deleznable y pasajera. No es la eventualidad de un suelo, la fidelidad a unas imágenes, el resultado de la fuerza de la topografía o de la memoria arqueológica. Es más bien una fundación coyuntural, un ritual del tiempo y en el tiempo, capaz de fijar un punto de intensidad propia en el caos universal de esa placa base que es la ciudad.

A pesar de que la arquitectura se empeña en ver el espacio urbano como un texto, cuando ahí sólo hay textura, lo que se defiende en estas líneas es el valor de los lugares producidos por el encuentro de los dispositivos arquitectónicos cuya agencia es capaz de provocar la extensión de las ondulaciones y la intensidad del choque que su presencia produce.

Así que si en la ciudad, todo ocurre literalmente sobre la marcha, puesto que todo está hecho de cambios y sacudidas. Si en la ciudad, el movimiento, la intranquilidad, la agitación estructuran la vida. Y si en la ciudad todo tiembla y nada es cierto ni seguro. Deberíamos asumir como únicas certezas que la ciudad se nutre de lo mismo que la altera; que la ciudad es el lugar donde uno se pierde y se encuentra. Y por supuesto, que la ciudad es el lugar de la soledad de masas, pero también de los grandes momentos de la acción colectiva. El conflicto es su sabia, su materia primera.

Pensemos en ello, a ver si la arquitectura es capaz de marcar algún gol, aunque sea en el descuento.